La presentación del Diccionario Yurakaré–Castellano marca un hito significativo en la esfera académica y de investigación, enfocado en la salvaguarda de un idioma indígena fundamental para el patrimonio cultural boliviano.

Esta monumental obra, resultado de dos décadas de exhaustiva labor de campo, se erige como un testimonio viviente de una lengua singular que no comparte lazos genealógicos con ninguna otra familia lingüística del continente americano.

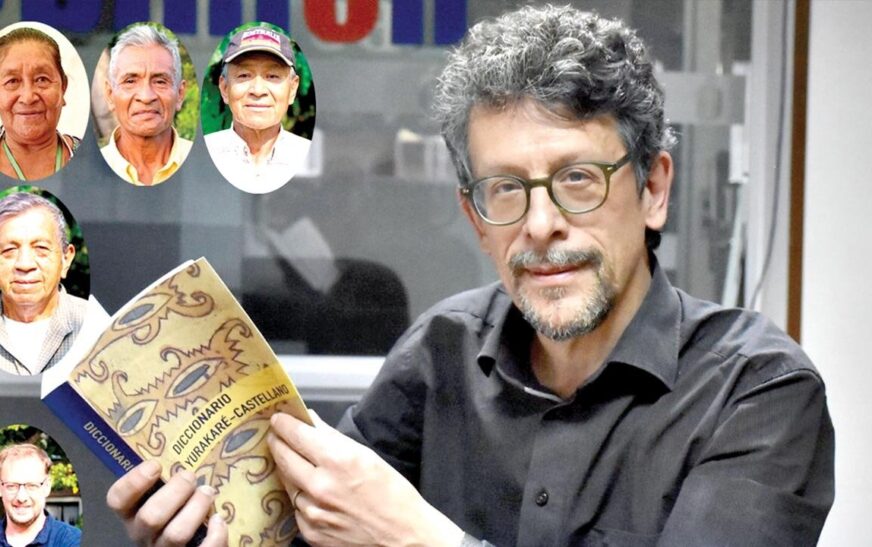

El antropólogo Vincent Hirtzel, en colaboración con el lingüista Rick Van Gijn y, posteriormente, con el apoyo de Julen Villarreal, encabezó esta profunda investigación. El proceso incluyó estancias prolongadas en comunidades ubicadas en el Tipnis y el Chapare. La inmersión en el entorno yurakaré se extendió por casi dos años, un método antropológico que permite desvelar la esencia del idioma y la cultura en toda su complejidad. La contribución de cuatro coautores indígenas fue indispensable: Gerónimo Ballivián Orosco, Asencio Chávez Orozco, Alina Flores Roca y Rufino Yabeta Aguilera, sumándose a las aportaciones de más de un centenar de hablantes nativos.

El proyecto, impulsado por el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Yurakaré y con el respaldo de entidades como la Fundación Sama, ha culminado en una edición de 350 ejemplares. Fiel a un estricto código de respeto y a una perspectiva descolonial, el diccionario no será comercializado. La publicación se concibe como un compromiso con el pueblo yurakaré, una afirmación tangible del valor intrínseco de su idioma. Además, se anticipa que su contenido estará disponible en formato digital gratuito para investigadores y el público interesado en el futuro.

Más allá de una simple compilación de vocabulario, el diccionario profundiza en la documentación de variantes dialectales, ofrece descripciones meticulosas de especies de flora y fauna, y rescata prácticas culturales y rituales que se encuentran en desuso. El yurakaré, por ejemplo, distingue más de 300 tipos de peces y un millar de plantas diferentes, una riqueza conceptual que no posee una equivalencia directa en el castellano y que se ha preservado a lo largo de siglos de tradición oral. La obra también funge como un registro de la cosmovisión indígena, donde términos como ‘temta’, que originariamente se refería a motivos decorativos, han evolucionado para adquirir el significado de escritura.

La concepción editorial refuerza la dimensión simbólica del proyecto. La portada, deliberadamente desprovista de nombres de autor, exhibe una antigua túnica pintada yurakaré, rindiendo homenaje a sus ancestros. Esta decisión subraya la convicción de que el idioma es un bien colectivo, evitando la personalización de la autoría para no incurrir en la apropiación de un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.

Hirtzel ha reflexionado sobre la vulnerabilidad de las lenguas originarias en Bolivia. Si bien el quechua, el aymara y el guaraní disponen de materiales similares, la mayoría de las lenguas de tierras bajas carecen de ellos. La desaparición de cada lengua implica la pérdida irrecuperable de un saber acumulado por generaciones, constituyendo una merma tanto para la comunidad como para la nación, ya que la diversidad cultural es la esencia misma de la riqueza boliviana.

El evento de presentación del diccionario ofrecerá un espacio donde no solo los investigadores, sino también los guardianes de la lengua, tendrán voz. La cita es este viernes 5 de septiembre, a las 18:30, en el Salón Principal del Palacio Portales, ubicado en la avenida Potosí 1450